春の長崎旅にて訪れた高島と端島(軍艦島)は、共に『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』のひとつとして世界文化遺産に登録されています。

実は佐賀県にも1か所、明治時代に日本の飛躍的な近代化が推し進められた場所として選定されたスポットがあるんです。

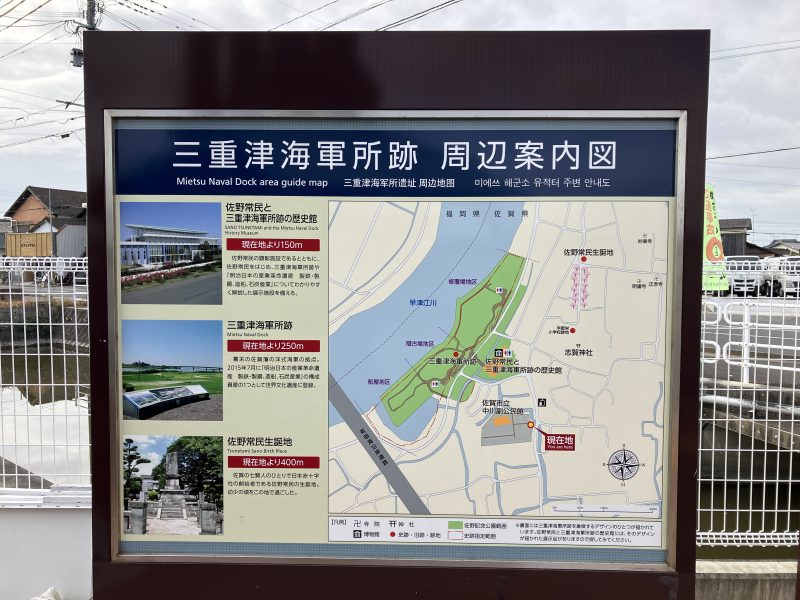

今回は、諸事情によって遺構が『見えない』世界遺産としても度々話題になる、佐賀県の『三重津海軍所跡』へ行ってきました。

長崎県にある高島を訪れたときのお話はこちら↓

かの有名な端島(軍艦島)に豪雨の中上陸を果たしたお話はこちら↓

三重津海軍所跡

三重津海軍所跡は佐賀藩によって1861年に建設された海軍技術訓練所。

『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』のひとつとして平成27年(1995年)に世界文化遺産に登録されました。

『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』には江戸末期からの約50年という短い期間で急速に日本の近代化がすすめられたことを示すものとして、8県11市に広がる23の資産が選ばれています。

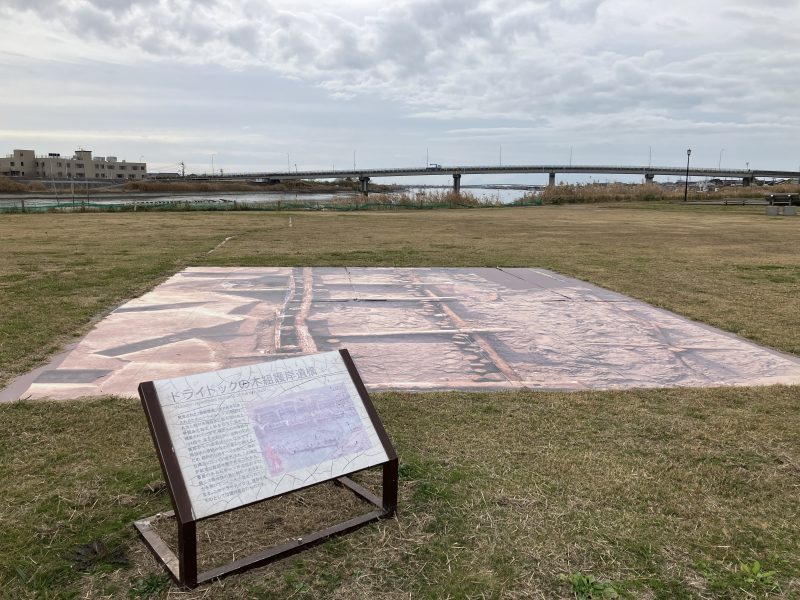

三重津海軍所には日本で現存する最も古いドライドック(洋式船の修理を行うための施設)があります。

このドライドックは日本の伝統的な技術を駆使した木組みで建造されており、有明海の潮の満ち引きを利用して洋式船を修理していたのだそうです。

三重津海軍所跡

佐賀市川副町大字早津江津446-1

『見えない』世界遺産

2009年に世界遺産登録を目指した発掘調査のため掘り起こされ、調査中は一般公開されていたために見ることができたそう。

しかしながら2014年の発掘調査終了後には、木造の遺構を腐敗などの劣化から守るために土に埋め戻されました。

というわけで保存を目的として遺構そのものが地中に埋められているため、三重津海軍所跡は『見えない』世界遺産となっているんです。

『見えない』世界遺産の見えなさ具合を確認してきた

ぱっと見、どこにでもある河川敷の公園といった様子の三重津海軍所跡。

この地面の下に日本の近代化を支えた世界遺産があると言われてもにわかに信じられないレベルののどかさです。

見渡せばウォーキングを楽しんでいる人々や犬の散歩をしている人がおり、地元の人々に愛される公園といった感じ。

人々の日常にすんなり溶け込んでいる、不思議な世界遺産だというイメージを受けました。

敷地内にはポイントごとに看板があり、案内文と地中に埋まっている遺構の写真などが展示されています。

そうか、こういうものが自分が立っている地面の下に潜んでいるのか。

と想像しながら敷地内をまわるのは、今までにない興味深い経験でした。

『見えない』世界遺産の見えなさ具合を確認してみて

『見えない』世界遺産は事前情報の通り、実物をこの目で見ることは叶いませんでした。

しかしながら世界遺産に立つ、という貴重な体験ができるのはこの三重津海軍所跡ならでは。

また三重津海軍所跡を訪れる前に、向かいにある佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館にて事前学習をするとその歴史・当時の発展の様子・三重津海軍所跡の功績などがよく分かるため、何もないように見える跡地がかつてはどういう場所だったのかイメージしやすくなるのではないかと思います。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

素敵な一日をお過ごしください!

参照:

【世界遺産登録決定】明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 (japansmeijiindustrialrevolution.com)